Problématiques

L’industrie chimique occupe une place centrale, car elle fournit une grande variété de molécules et de matériaux essentiels à l’ensemble des secteurs économiques. Mais cette industrie est confrontée à un défi majeur : réduire son empreinte énergétique et environnemental tout en maintenant ses capacités de production et d’innovation. Ce défi ne concerne pas seulement la limitation des impacts liés aux procédés, mais aussi la mise en place de solutions actives de dépollution des eaux, des sols, des effluents industriels ou encore de l’air, afin de protéger durablement les écosystèmes et la santé publique. Pour y répondre, le recours à des méthodes non conventionnelles d’activation des réactions chimiques et l’extraction de molécules de la biomasse deviennent des voies prometteuses. Par exemple, l’utilisation des ultrasons permet de favoriser certaines transformations dans des conditions plus douces que celles requises par les procédés classiques. De même, les fluides supercritiques, comme le dioxyde de carbone supercritique, offrent des milieux réactionnels propres, recyclables et particulièrement efficaces pour extraire, transformer ou purifier des composés, sans avoir recours à des solvants organiques polluants. Les liquides ioniques à température ambiante, quant à eux, ouvrent des perspectives intéressantes en matière de dépollution métallique grâce à leurs capacités à immobiliser et extraire certains métaux. Alors, que l’utilisation de billes de chitosane – un biopolymère biodégradable issu de la chitine – apparait comme une solution efficace et à faible impact environnemental pour l’adsorption de métaux. Ces approches innovantes contribuent à développer une chimie plus verte, économe en ressources et adaptée aux exigences actuelles de durabilité.

La chimie constitue également un outil essentiel pour associer connaissance du passé et sauvegarde des traces matérielles qui en témoignent. L’extraction de matières organiques présentes sur des objets lithiques, à l’aide de techniques innovantes telles que les fluides supercritiques, et leur identification ouvrent des perspectives nouvelles pour l’études des activités humaines passées. De même, la caractérisation physico-chimique des peintures rupestres permet de mettre en évidence les modes de préparation mis en œuvre, d’analyser les processus d’altération des parois et d’apporter des éléments essentiels à leur conservation. Ces travaux de recherches de l’équipe MATIERES mêlant chimie, archéologie et conservation du patrimoine, contribuent à la compréhension à la fois des gestes techniques anciens mais aussi des enjeux actuels de préservation des sites rupestres

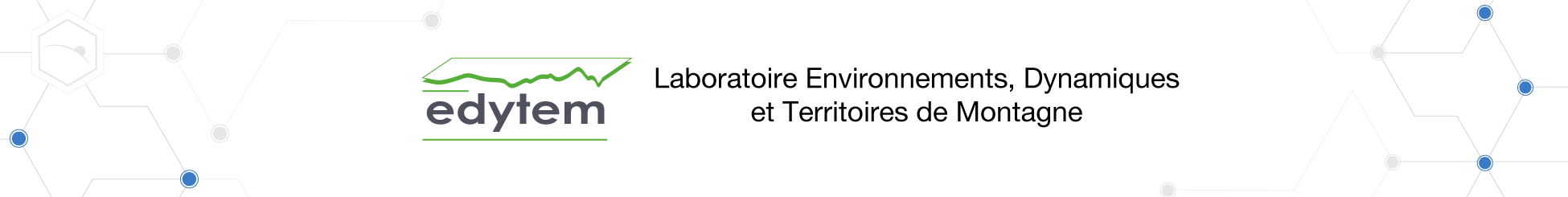

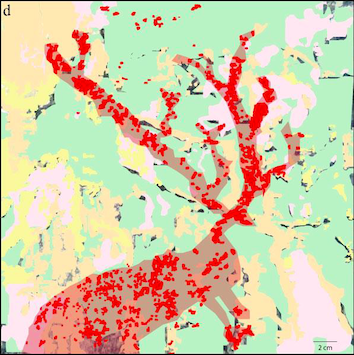

Les activités de l’équipe s’orientent également autour de la caractérisation des matériaux géologiques en s’appuyant sur des techniques et des outils communs de microscopie et spectroscopie. La compréhension minéralogique fine de ces matériaux permet de comprendre les modalités de formation des gîtes métalliques (origine des fluides et des métaux, contextes tectonique et géodynamique) dans différents contextes, en particulier les gîtes à Pb-Zn-Ag-(F-Ba) des Alpes occidentales ou encore les gîtes Pb-Zn en Tunisie ou au Maroc. Contraindre les modèles métallogéniques (i.e., modèles de formation des minéralisations) s’avère nécessaire pour établir d’éventuels guides de prospection (e.g., Maroc).

Ensemble, ces différents domaines témoignent des interactions complexes entre développement humain, héritage historique et protection de la santé et de l’environnement.

La fédération

La fédération Intranet

Intranet